10日ほど前に、あるお客様より信号機

に関するお問い合わせがありました。

実は以前に商品確認用としてNゲージの

アメリカ製信号機2種を購入していた

のですが、点灯させるには別途制御回路

が必要であることがわかってそのままに

なっていたのです。

そこで今回はいい機会でしたので、

アメリカの鉄道用信号機に関しまして

若干調べてみましたのでご報告がてら

書いてみます。

ご存じのようにアメリカの鉄道は

基本的に私鉄の集団でしたので

信号機の種類やデザインも特に

厳しく統一されてはいなかったと

思われます。 ですので、ミニチュア

信号機の製品説明にもよく、これは

サンタフェスタイル、これはC&Oスタイル…

などと鉄道会社の名前が出てきます。

信号機の光の色に関しても、もちろん

基本は赤、黄、緑なわけですが、

鉄道会社によって微妙に色合いが

異なるのだとか。 それぞれの色合いには

ちゃんと、「何とか鉄道のなになにレッド」

などと正式名称で呼ばれることもあります。

今回調べてみた模型用シグナル(信号機)

を、デザインで大きく分けると以下のように

なります。

ブリッジ型シグナル

サーチライト型シグナル

コンボ型シグナル

ターゲット型シグナル

腕木式シグナル(セマフォー)

ウィグワグ(WigWag)型シグナル

これらは正式名称ではなく

俗称かもしれませんので、

ご注意ください。

ブリッジ型は要は線路上に設置

するために橋状の支柱に取り付け

られているタイプ。

写真の上のタイプです。 このタイプには

後からも出てきますが、片支えの「カンチレバー式」

もあります。 下の写真はサーチライト型で

発光部は1つですが3色のうち一つが

切り替え発光できます。

コンボ型はいわゆる交通用信号機のように

各色ライトが複数まとめられているタイプ。

ターゲット型は一種のコンボスタイルですが、

標的の的(まと)のような円盤型土台に

各色ライトが収まっています。

そして日本では見られないアメリカ独特な

シグナルがウィグワグ型です。 映画などで

ご覧になった方もいらっしゃるでしょう。

丸い看板が時計の振り子のようにブラブラと

揺れるタイプです。ウィグワグは「Wigwag」

と書き、アメリカでは一種の音表記です。

「ブラブラ」とか「プルンプルン」などという

物が揺れる様子を表しています。

子供用の絵本にプリンの絵が描いてあり

説明文に「Wigwag, wigwag……」とプリンが

揺れる説明に使われていました。

追補:

wigwagの意味をを改めて調べてみると

前述のように物が前後などに揺れる様子の

意味の他に、旗や光などで信号(合図)を

送るという動詞や名詞がありました。

で、あとはシングル、デュアル、トリプル、

マルチ、などでシグナルヘッドの数を

表します。

それでは、現在まで製品化されたことのある

鉄道模型用シグナルを紹介いたします。

O, HO, N, Z と各スケールが存在し、

製品種としてはHOゲージが一番多い

のですがますが、ここではNゲージ用製品

のみのご紹介です。縮尺率は1:160です。

シグナルを製品化しているメーカは主に、

ATLAS(アトラス)

BLMA(ビー・エル・エム・エー)

NJ International(NJインターナショナル)

Showcase Miniature(ショーケース

ミニチュア)

Tomar(すみません、正しい読み方を

知りません)

の5社でした。 他にも他のゲージを

主力にしているメーカーがあるかも

しれません。

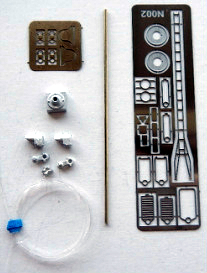

アメリカ型シグナルは基本的に

本格的レイアウトに設置するため

の製品なのでとにかくリアルさが

命です。 なので、強度を確保

するためにブラス、ダイキャストなど

を使った金属製が基本です。

細線などもワイアーかエッチンングパーツ

が使用されます。 LEDは

組込配線済みタイプと、

LED設置スペースのみが作られている

非搭載タイプがあります。

アトラス製は基本的に塗装組立済、

LED搭載です。

少なくとも現在はNゲージ用では

ターゲット型のみ見つかりました。

BLMA製はとにかくサンタフェ型実物の

忠実な再現にこだわっています。

ブリッジ型はメタルキットでLED非搭載

ですが、接着剤での短時間組立を

可能にしています。

サーチライト型はLED搭載済みで、

塗装組立済です。 同社がモデルに

したのはサンタフェ鉄道型で、

赤、黄、緑の独特の色合いにまで

こだわってLED色が調整されている

ようです。 今年中には予約販売が

開始される予定です。

NJインターナショナルからは、

踏切り用も含め多種のシグナル

が発売されてきました。

殆どが塗装組立済、LED搭載型です。

腕木式シグナルのことを

「Semaphore(セマフォー)」と

呼ぶことは今回初めて知りました。

Showcase Miniature製は

基本的にエッチングメタルキットです。

こちらは名門C&O(チェサピーク&

オハイオ)鉄道型を再現

しています。

LEDは搭載されていませんが、

光ファイバー部品が付属されており、

外部光源から光を導くスタイルです。

最後は「Tomar」ですが、最近は

入手が難しいかもしれません。

ホームページも今年になってまだ

更新されていないようです。

さて、問題はこれらをどう点灯させるのか

ということです。

前述したとおり、アメリカ製のこれらの

リアルな各種シグナルは本格的固定

レイアウト用で、他の用途の製品は

見かけません。

そういうアメリカ式背景の製品のため、

少数のシグナルを簡易操作・点灯させる

スイッチボックスのような製品は

殆どみかけませんでした。

アメリカの本格的レイアウトでは、

その点灯スタイルも本物通りです。

連続点灯、フラッシング点滅だけではなく

本物の鉄道での点灯様式が

再現されます。 しかも、列車の

接近を感知するためのセンサーディテククター

は常識的に使用されます。 踏切の

ポールなどもサーボモーターを使用して

実物通りに制御できる製品まであります。

従いまして、多数のシグナルを

本物通りに独立制御するため、

基本はコンピューター制御です。

制御用回路製品はPC搭載用や

自作用としてCPU搭載プリント回路基板

が主に流通しています。

以下、それらの回路系制御部品を

製造しているメーカーです。

– Logic Rail Technologies:

www.logicrailtech.com

– Circuitron

www.circuitron.com

– Signaling Solutions:

www.signalingsolution.com

– RR-CirKits

www.rr-cirkits.com

– CTI Electronics

www.cti-electronics.com

– Integrated Signal Electronics

www.integratedsignalsystems.com

– NCE Corporation

www.ncedcc.com

– Oak Tree Systems, LLC

www.oaktreesystems.com

– Digitrax:

www.digitrax.com

制御用回路の購入時に

1つだけ注意点があります。

それは回路でのコモン(共通)電極の

とり方です。 業界標準は

陽極を共通としたアノードコモン

(Anode Common)だそうですが、

今回ご紹介した中では唯一

アトラス製品のみが陰極共用

(Cathode Common)なのだそうです。

制御系を検討されている方は、回路製品の

コモンの取り方にご注意くださいませ。

日本では施設や運転会などを除き

いわゆるお座敷運転が主流であると

思われます。

もしも今後アメリカ型鉄道模型の

需要が増加することがあるとしたら、

これらのシグナルをお座敷運転で

リアルに制御できる製品が

熱望されることでしょう。

たとえお座敷運転であっても

点灯型ギミックの王様である信号機は

ハートをわくわくさせる、

今流の言葉なら「マストアイテム」

なのですから(^o^)b

それではみなさま、また次回までさようなら(^0^)/