本日もケンズ鉄道にご乗車いただき

ありがとうございます。

さてさて、先週の後半よりスケールトレ

インズ社GEスタンダードタービンのご予

約受付を始めさせていただきました。

「23日(日曜日)までやったね (^^ 」

今回は受付期間が10日前後と短く

て恐縮しております (^^;;

おかげさまで、すでにたくさんのご予約

を承っており御礼を申し上げます。

「そやけど、前回は”ビッグブロー”で

今回は”スタンダード”、

いったい何がちごてんの? 」

そう、スケールトレインズ社からは

GTEL 8500 ”ビッグブロー(BIG

BLOW)タービン”が2期にわたって

発売されたよね。

実は、時系列的に言うと、この”ビッグ

ブロー”はガスタービン車の第3世代と呼

ばれる1955年に登場した最終型な

んだよ。

ってことは第1世代と第2世代があった

わけだよね(^^

スケールトレインズさん、シリーズの後半

機種から製品化するなんて、まるでスタ

ーウォーズの映画化順みたいだね ・笑・

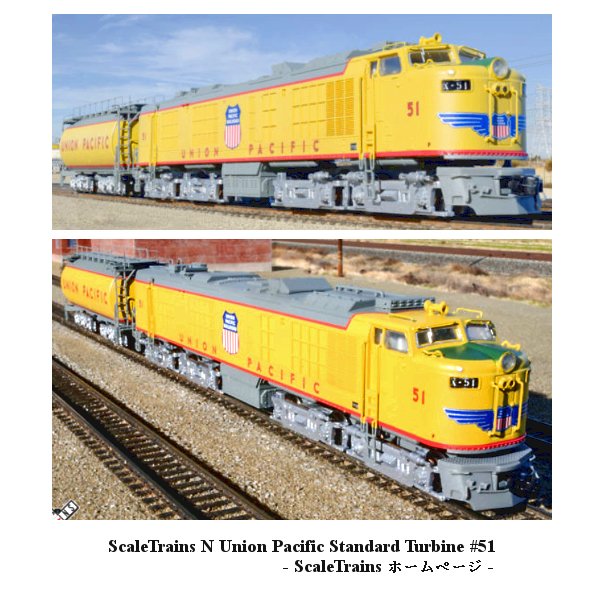

最初に言ってしまうと、今回製品化が

発表された”スタンダードタービン”は、

1952年に登場する第1世代機にな

るんだよ。

「エピソード1」みたいなもんだよね (^^

で、もっと言うとね、この第1世代の前に

航空機でタービン技術を持っていたジェ

ネラルエレクトリック社(GE)が1948年

にガスタービン車のプロトタイプともいえる

車両を作っているんだよ。

1930年代からスティームタービン車なん

かでタービン動力にすごく前向きだった

ユニオンパシフィック社がこれに興味を持っ

てGEといっしょに性能実験をするんだ。

ボディをUPイエローに塗装した4,500

馬力の車両は”UP 50”と名付けられた

そうだよ。

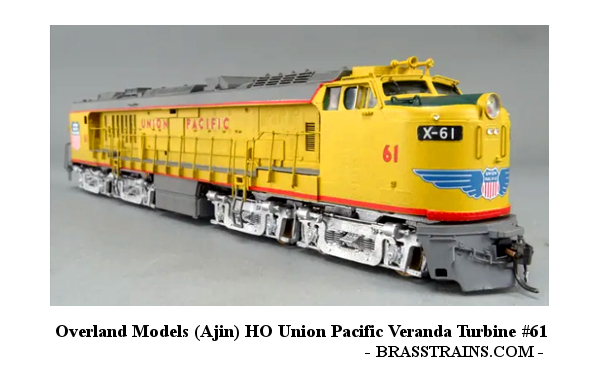

「この写真はHOのブラスモデル? 」

そう、BRSSTRAINS.COMさん

のご厚意でお借りしました (^_^)

このプロトタイプ「UP 50」の後に登場

する第1世代機も見てみましょう。

機番ごとに様々な改良や変更が加えられていった結果、#58と#59にも微妙な相違が複数個所にあります。

「”スタンダード”て

ゆわれてるやつやね (^^ 」

ユニオンパシフィック社は一生懸命実験

データをとったんだろうね。 機番ごとに

改良が加えられて外観が少しづつ変わ

っていくんだよ。

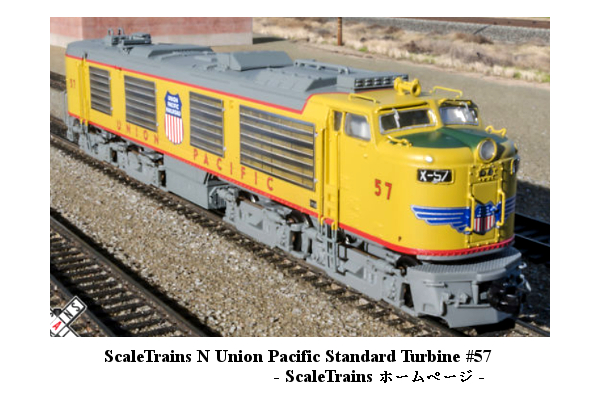

中でも#57は特別で、それまでの燃料

だった重油(バンカーCタイプ)から、試験

的にプロパンガス仕様に改造されたんだよ。

でも結局は、安全性の面から元の重油

仕様にもどされたようだけどね (;^_^)

今回スケールトレインズ社から発表された

テンダーなしタイプの#57は、”プロパン

タービン(Propane Turbine)”とも言わ

れる特別なプロパンガス仕様なんだ。

本来、#57にはプロパンタービン専用

のプロパンテンダー(タンクカー)が用意

されるべきなのですが、なぜか今回は製

品化されませんでした。

HOゲージではオーバーランドモデルズ

など、OゲージではMTHなどがシルバ

ーに輝くボディに

「UNION PACIFIC RICHFIELD」

とレタリングされたプロパンテンダーとセット

で#57を製品化しています。

「#57 propane turbine で

画像けんさくしてみてなー (^o^)/」

でも、重油仕様に戻された後を想定す

ると、通常テンダーでいいかもね (^-^)

そして、1954年に登場する第2世

代機には#61から#75が与えられ

ました。

側面の通路(ウォークウェイ)が日本語に

もなっている「ベランダ(屋根下の縁側)」

に似ていることから「ヴェランダ(Veranda)」

の愛称が生まれました。

第1世代で試みられた屋上エアインテーク

が採用された結果、側面のグリルがなくな

り、特徴ある「ベランダ」の外観となります。

足回りはB+B+B+Bが踏襲されます。

「どんどん進化するガスタービン

のことがこれでようわかったわ (^-^) 」

写真をたくさん見て見るべきポイントが

いろいろわかってきたところで、今回製品

化されるNゲージの「スタンダードタービン」

を見てみよう。

よーく作りこまれていることがよくわかる

でしょ? (^^

「前とちょっと見え方がかわったわ! (^0^) 」

来年の2月か、もしかするともうちょっと

遅れるかもしれないけれど、発売を楽し

みにしようね b(^^

タービン車の航続距離を大きく伸ばすこ

とができる22-C-GTEテンダーが別売

りで編成に増結できるのも魅力だね!

今日は、ユニオンパシフィック社のGE

ガスタービン車(GTEL)の略歴を写真

と共にご紹介いたしました。

第2世代、第3世代の礎ともなった第1

世代スタンダード(標準型)タービンは、

明後日23日(日曜日)24時まで

ご予約を受け付けておりますのでどうぞ

ご利用くださいませ。

それではみなさま、

また次回までさようなら (^0^)/