本日もケンズ鉄道にご乗車いた

だきありがとうございます。

今年の初めにNn3サイズのナロ

ーゲージのお話をさせていただき

ました。

その後、実はもう少しだけ自分の

中でナローゲージが堀りすすみま

した。

「ナローゲージてよーきくけど

ほんまはどういうことなん?」

直訳すると「狭いゲージ(軌間)」

という意味なんだけどね、その

狭いか狭くないかの基準は世界

標準の軌間である1,435mm

なんだよ。 つまり、数字的には

これより1ミリでも狭い軌道は

ナローゲージということになるね。

日本のJRなどの在来線の鉄道

は、国内から見ればナローゲージ

という感覚は薄いかもしれません

が、世界的に見ればれっきとした

ナローゲージ鉄道です。

英語の「narrow gauge」で検

索しようものなら、「日本はなぜ

3フィート6インチのナローゲージ

を選択したのか」などの英語記

事が目に飛び込んできます。

「ほかのくにの鉄道ファン

からみたら日本はナロー

ゲージ大国かもやね。」

もちろん、新幹線や一部の私鉄

では標準軌間を採用しているか

ら、全てではないんだけどね。

こういう意識で他国のナローゲー

ジ鉄道の話をきくと、ちょっとイメ

ージが変わるかもしれませんね。

決して極小地区の特殊環境の

極小規模鉄道だけとは限らな

いわけです。

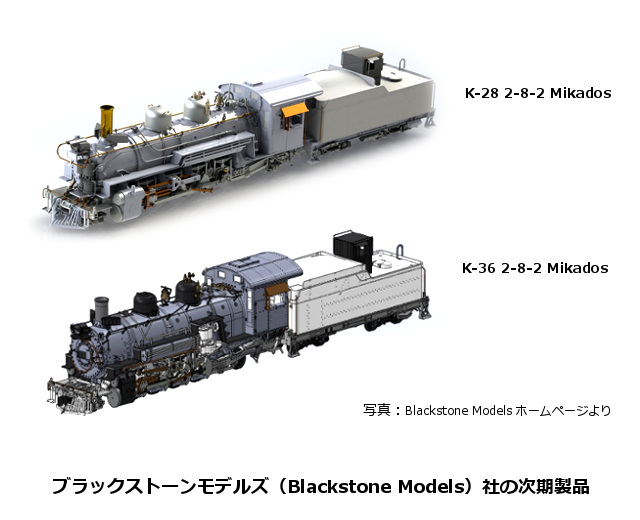

さて、前回お話しましたブラック

ストーンモデルズのことを覚えて

いますでしょうか。

「腰のひくい

かっこえーやつやな (^o^) 」

なんともいえない魅力だよね (^^

その時にご紹介したK-27型

の他にも、同社では今までに

3機種が発売されていて好評

でした。

そして、次期製品として以下の

2機種が来月10月頃発売と

されていたのですが、実はメー

カーの事情で発売が大幅に

遅れるようです。

K-28はアルコ(Alco)社が、

K-36はボォルドウィン(Bald

win)社がリオグランデ鉄道

(DRG)やデュランゴ&シルバ

ートンナローゲージ鉄道(D&

SNG)に納入しました。

実物の軌間は3フィート(914

mm)の狭軌で、製品では

87分の1スケール=10.5mm

幅のレールで走行します。

「日本の在来線と

15センチほどしか

かわらへんのやね (^^ 」

15センチもさらに狭い・・・

ともいえるけどね ・笑・

当初設計からの仕様の修正に

時間がかかりそうとのことですが、

発売が待ち遠しい有名機たち

ですね。

「おじちゃん、こないだの

はなしをしょうかいしてーな (^_^) 」

あー、ガーラット式のはなしだね。

はいはい。

少し前に、あるお客様からガー

ラット(Garratt)式蒸気機関

車の問い合わせをいただきま

した。

「おじちゃん、ガーラット式

のことしらんかったやんなー 笑」

・・・そうなんだよ、お客様に

教えていただきました /(> <;;

ガーラット式(もしくは、ベイヤー

(Beyer)・ガーラット式)とは、

アティキュレートタイプ(連結式)

の蒸気機関車の一つで、両端の

2つのドライバーユニットに挟まれ

た中央配置のボイラー部が特徴

です。

「なんやずーっと前から知って

たみたいな口ぶりやねー 笑」

ちょっとだけ勉強しましたー d(^o^;)

実は、このタイプの蒸気機関車も

世界各地のナローゲージ鉄道で

活躍していました。

そのお客様は、模型らしきガー

ラット式を動画でご覧になり、

メーカー等をお問い合わせ頂

いたというわけです。

実は、ガーラット式という言葉

は知りませんでしたが、この外

観には見覚えがありました。

以前に知ったこのバックウッズ

ミニチュア(Backwoods

Miniatures)社というキットメ

ーカーの完成写真が頭のどこ

かに残っていたのです。

バックウッズミニチュアは人気

のメーカーでしたが、主催者

であるピートさんが、病状の

重くなった奥様のお世話に

専念したいとのことで、現在

は休業中です。

このような事情から、同社の

人気製品はオークションなど

で定価を超えた価格での取

引が活況です。

これらのガーラット式蒸気機関

車には、車輪の数の違いなどで

数多くのクラスや種類があります。

基本形は、写真(上・中)のよう

な0-4-0+0-4-0で、ベイヤー・

ピーコック&カンパニー社(英国)

が製造しました。 実際には納入

されなかった1号機に続いて、

シリンダーが内側にある2号機が

タスマニアのダンダス・トラムウェイ

に納められ、世に出たガーラット

式第一号機「K1」(写真・中)

となります。

その次に納入された機体(3号機)

がダージリン・ヒマラヤン鉄道

(DHR)で「Dクラス」となります。

ガーラット式はその後車輪数を

増やして発展し、ダブルプレイリー

2-6-2+2-6-2の南アフリカ鉄道

クラスNG(写真・下)やクラスGL

の4-8-2+2-8-4が有名です。

オーストラリアには、ダブルノーザン

4-8-4+4-8-4があったり、

構想としては、クワッドルプレックス

(Quadruplex)のスーパーガー

ラット2-6-6-2+2-6-6-2 まで

あったそうです。

「そやけど、この方式に

なんかええことあんの?」

うん、一つはボディの前後でドラ

イバーユニットが首を振る連結

方式なので小回りが効くことと、

カーブを走行中に真ん中のボイ

ラー部分が曲線路の内側に入

り込むことで遠心力に対して有

利なんだそうだよ。

その結果、ナローゲージの急峻

なカーブでもより高速で通過す

ることができるんだ。

あと、燃焼室の下にあるアッシュ

パン(灰受けトレー)をドライバー

機構部に邪魔されずに大きくで

きることで、アッシュパンにたまる

灰の掃除頻度を少なくすること

ができて長時間の連続運行が

可能になるんだって。

あくまでも、ナローゲージ鉄道界

での話だけれどね。

「なるほどー。

ふつーは燃焼室のすぐ

わきに大きい車輪が

あるしなー。」

実は、欧州、アジア、アフリカ

など世界各国で導入された

ガーラット式蒸気機関車でし

たが、北米で運行されることは

一例を除いてなかったようです。

「え、それはなんで?」

ガーラット式の前部にある貯水

タンク容量と後部にある石炭の

量が、北米での運行には十分

ではないって当時の判断だった

らしいよ。

確かに、北米蒸気機関車の

ロングテンダーの大きさと比較

すると、ガーラット式のそれは

小振りかも知れないね。

テキサス州の個人鉄道(ヘム

ステッド&ノーザン鉄道)が

南アフリカ鉄道から中古で譲り

受けたNG G13型(2-6-2+

2-6-2)が北米の唯一の記録

だって書いてあったよ。

通常のアティキュレート型と同

様に、大型のガーラット式では

その牽引力も魅力でした。

けれどもドライバー荷重で不利

とされたガーラット方式は、レー

ルとの滑りが発生しやすい欠点

もあったようです。

蒸気機関車の牽引力番付にも

登場する先ほどの南アフリカ鉄道

(SAR)クラスGL4-8-2+2-8-4

ですが、首位のグレートノーザン

R-2(2-8-8-2)と比較すると

牽引力はその55%程度にとど

まっています。

「おじちゃん、おっきー鉄道の

力持ちと比べたら反則やて (^^

そやけど、なんでこれだけ

世界中にひろまったんやろ?」

ごめんね、その答えはどこにも

書いていなかったよ。

だけどね、おじちゃんは思うよ、

これはきっと前回の「EM-1」と

同じことなんじゃないかってね。

ガーラット式が採用された国々は、

前述の南アフリカ、オーストラリア、

タスマニア、欧州などの他、他の

アフリカ諸国、トルコ、ロシア(ソビ

エト連邦)、ネパール、インド、スリ

ランカ、アルゼンチン、ブラジル、

ボリビア、ペルー、など全世界に

及びます。

その答えは、やはり「扱いやすさ」

だったのではないでしょうか。

運転ストレスがより大きいナロー

ゲージが採用される時に苛酷な

環境では、適度に強力なパワ

ーとハイスピードの旋回能力に

長けたガーラット式が国を問わ

ず大歓迎されたことでしょう。

そんな環境では、特別に大きな

パワーや、長い航続距離よりも、

作業員のストレスが少ない

「扱いやすさ」こそが重要視され

たのではないでしょうか。

アメリカ型のファンにとっては、

ご縁の薄いガーラット式です

が、ナローゲージの世界では

つながっています。 また、

この特徴的な外観には、

恐らく多くの鉄道模型ファン

が魅力を感じることでしょう。

と、ここまで最近掘り進んだわけ

ですが、世界が広がることは楽

しいことですね。

「おじちゃん、またほりすすんだら

おしえてなー (^o^) 」

そうだね。

バックウッズミニチュアやブラッ

クストーンモデルズの今後も

気になるからね。

K-28やK-36を仕入れてみ

たいと思う今日この頃です (^_^)

それでは皆様、

また次回までさようなら (^0^)/